Macchina e maschera: Robert Lepage e Dumb Type.

La scena del regista e interprete canadese Robert Lepage[1], è costellata da una vera polifonia di linguaggi. L’effetto di ombre nel suo teatro è combinato variamente con le proiezioni video in diretta, tecniche che insieme creano un gioco e uno scambio ininterrotto tra la parte frontale e quella retrostante la scena, entrambe spazio d’azione live sia dell’attore che della macchina. La sua originale drammaturgia gioca su più livelli narrativi: in un’architettura stratificata fatta di trame visionarie si intrecciano storie di esplorazioni simboliche, di perdite e di riconciliazioni; vicende lontane nel tempo e nello spazio si incastrano come scatole cinesi offrendo sguardi speculari, percorsi obliqui di memoria, investigazioni introspettive che relazionano la Storia al quotidiano. Robert Lepage propone un’estetica teatrale dal gusto antico: i suoi spettacoli ricordano infatti, sia le scene mobili del Rinascimento e del Barocco (progettate da Buontalenti e dallo stesso Leonardo) sia quei teatri di inizio secolo che sperimentavano le rudimentali tecniche dell’animazione luminosa (disegni su pezzi di vetro mobili, proiettati grazie alla lanterna Magica), promuovendo una primordiale forma di teatro ottico.

Per Andersen Project ispirato alla biografia di Hans Christian Andersen, Lepage inventa una struttura scenica molto originale mostrando come si possa arrivare alla stessa illusione percettiva della realtà virtuale usando mezzi artigianali ed effetti ottici. Per evocare un’epoca come quella di fine Ottocento, ricca di scoperte tecniche e scientifiche, Lepage cerca di ottenere teatralmente l’effetto di stupore e meraviglia prodotto nel pubblico dai nuovi dispositivi fotografici. Imponente è uno spazio cubico prospettico praticabile, un “panorama” che permette un’efficace integrazione di corpo e immagine (grazie a un leggero rialzamento centrale della struttura), restituendo l’illusione di profondità. Non sfugge a Lepage il dettaglio che la data del 1867 in cui Andersen arriva a Parigi è anche un anno cruciale per le invenzioni tecniche: è l’anno della seconda rivoluzione industriale e soprattutto della Grande Esposizione Universale di Parigi allestita pieno Secondo Impero napoleonico, in cui domina la fotografia anche grazie al successo delle cosiddette macchine ottiche per visioni stereoscopiche adatte alla percezione del rilievo, in sostanza l’antica progenitrice delle immagini 3D.

Informazione sufficiente forse a giustificare in questo spettacolo la presenza di una particolare macchina scenica di visione che simula proprio la profondità delle immagini. Così Lepage per rappresentare un mondo all’inizio della modernità rinuncia deliberatamente ad interagire con sistemi meccanico-protesici o ottici di rilevamento del movimento e del corpo nello spazio, o con dispositivi ottici 3 D, per affermare che in fondo, non è la sperimentazione tecnologica più spinta a fare nuovo il teatro, ma un perfetto equilibrio tra contemporaneità tecnologica e sapere tecnico antico.

Nel lavoro artistico di Lepage dove “non è il teatro che si meccanizza ma è la macchina che si teatralizza” [2], la tecnica è metafora di una condizione esistenziale di mutabilità perenne, di un processo di memoria e di conoscenza, di un nuovo sguardo inteso come illuminante esperienza interiore; la scena è concepita come materia viva e palpabile, suscettibile di innumerevoli trasformazioni, pulsante all’unisono con il corpo dell’attore del quale è suo naturale riflesso, articolazione, appendice. Le tecnologie dell’immagine diventano metaforiche lenti addizionali oppure costituiscono uno specchio interiore.

L’uso della tecnologia delle immagini come metafora della memoria è esemplificato in Les sept branches de la rivière Ota, spettacolo, commissionato nel 1995 dal governo giapponese tra le attività di commemorazione del cinquantesimo anniversario della bomba atomica su Hiroshima. La tecnologia video – che nello spettacolo racconta attraverso immagini in movimento le storie orientali e occidentali che cominciano o finiscono a Hiroshima – associata all’antica tradizione del teatro d’ombre, diventa metafora stessa del processo di memorazione. Fotografia come processo di creazione di immagini latenti e video come scrittura di luce tra flash (istantanee) e flashback (ricordi). La scena è strutturata come una tradizionale casa giapponese, bassa e lunga, opaca e trasparente, con sette schermi-pannelli trasparenti di spandex sui quali vengono proiettate immagini video e ombre: l’effetto di “incrostazione” o di composizione tra l’immagine video e il corpo dell’attore e tra la figura e lo sfondo luminescente genera un surreale dialogo tra corpi e luce e rende quasi alla lettera il senso più profondo dello spettacolo, il legame indissolubile tra Oriente e Occidente e l’impossibilità di cancellare dalla memoria collettiva l’Hiroshima della bomba atomica.

La scena attraversata dalla luce del video diventa così, una lastra “fotosensibile”, potente metafora di un percorso di memoria e di conoscenza.

Negli spettacoli di Lepage come La face cachée de la lune (2001) la macchina scenica è corpo animato, sonda imperscrutabile del nostro profondo, che rivela lati misteriosi facendo luce: il teatro rende visibile ciò che non è visibile a occhio nudo, mostrando, come specchio dionisiaco, il lato oscuro (e le geografie imperfette) della nostra superficie corporea.

La scena-corpo si lascia incidere da segni di luce, da molte scritture; come nelle antiche grotte, sulla sua parete ombre e graffiti luminosi raccontano storie mitiche di trasformazioni, storie lunari e storie terrestri. Nella scena di Lepage, fatta – seguendo Leonardo – di “sembianti di lumi e ombre”, il momento della scoperta della verità è equivalente alla folgorazione prodotta dal flash della fotocamera, il ricordo lascia una traccia impressa nella lastra radiografica mentre la morte non è niente altro che neve del televisore non sintonizzato.

Equivalenze tra vita interiore e mondo tecnologico: più che protesi, le tecnologie dell’universo lepagiano sono creature addomesticate, le loro forme rassicuranti e familiari.

La scena di Lepage intesa come materia di luce in continua trasformazione, di forma e di senso, si avvicina al valore di maschera greca. Da sempre il corpo e il volto sono sottoposti a teatro a un occultamento attraverso la maschera, icona indossabile, ma questa non ne nasconde l’essere: ne fa uscire lo stato metamorfico interiore. La maschera, oggetto sapienziale per i Greci, non è solo custodia di carne ma incarnazione di un divenire perenne, “luogo di un passaggio estremo verso altre, poliforme identità da cui affiorano visioni sconosciute”, come ricorda Fernando Mastropasqua.[3]

Come affermava Kerény,

la maschera rende visibile la situazione umana tra un’esistenza individuale e un’esistenza più ampia, proteiforme, che abbraccia tutte le forme. La maschera è un vero strumento magico che in qualsiasi momento rende possibile per l’uomo di rendersi conto di quella situazione umana e di ritrovare la strada verso un mondo più ampio, più spirituale, senza abbandonare tuttavia il modo di un’esistenza fusa nella natura.[4]

In Voyage (2005) di Dumb Type, collettivo di danzatori e artisti visivi e sonori di Kyoto, si mette in scena il concetto di “viaggio estremo”, un viaggio virtuale attraverso dispositivi tecnologici sofisticati e un viaggio dentro le condizioni emotive e psichiche dei nostri giorni: ansia, paura, angoscia, insicurezza; con le tecnologie il teatro dà forma al concetto di crisi, individuale e collettiva, al timore della morte e della guerra. La partecipazione da parte dello spettatore è di natura immersiva, data l’estrema potenza e amplificazione dei suoni e considerate le dimensioni delle immagini che sconvolgono i canoni tradizionali dell’ascolto (e della visione) teatrale.

Le situazioni proposte dai danzatori e rappresentate in forma di enormi quadri visivi e sonori, di riverberi, rispecchiamenti e atti senza parole, partono da viaggi concreti (in nave, dentro un caccia militare o una navicella spaziale) o immaginari (dentro la psiche, nella memoria). Ma tutti sono filtrati attraverso una mediazione tecnologica, in un crescendo angosciante in cui le paure associate ai diversi elementi (acqua, aria, fuoco, terra) si materializzano in un tecnopaesaggio sintetico metaforico. ‟La compenetrazione dell’umano e del tecnologico è totale”, afferma Erica Magris; “il faccia a faccia con il mondo contemporaneo si mostra attraverso una “maschera digitale” quale metafora tecnologica dell’esistenza umana, una maschera che non inguaina l’attore ma che ingloba l’intera scena e grazie al quale il palcoscenico diventa uno ‟spazio in movimento al servizio della metamorfosi dell’attore e dell’esperienza di rivelazione, liminale tra realtà e immaginario, vissuta dallo spettatore”.[5]

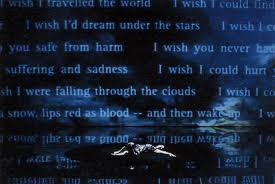

In Memorandum Dumb Type si dedicano alla teatralizzazione del processo della memoria quando questa viene mediata dalle tecnologie. La foresta della memoria è segnalata da un REM tecnologico, da immagini che si affastellano come un montaggio a-logico: è un paesaggio interiore fatto di codici informatici. Voci e desideri inespressi attraversano il personaggio come fosse scannerizzato. D. Type opera attraverso quella che viene definita una “comunicazione postsimbolica”, priva di linguaggio, oggettivando un processo mentale, mostrando attraverso la tecnologia audio-video, stati d’animo interiori, non visibili: tutto si basa sull’equivalenza tra memoria e processi tecnologici di registrazione dati. Scannerizzazione, focalizzazione, associazione di immagini, sovrapposizioni. tecnologia come immagine mentale, come manifestazione dell’inconscio. La scena semplificata all’estremo, è una metafora della mente umana intesa come tabula rasa su cui progressivamente vengono “incisi” frammenti di ricordi in formato elettronico: il disturbo e il rumore – grazie alla musica di Ikeda che aggiunge alla sezione visiva un apporto fondamentale per descrivere questa condizione fisica estrema e mostrare questa associazione umano/tecnologico – rappresentano l’assenza, il vuoto o la fallibilità della memoria. La mente umana che in scena percepisce il mondo attraverso una mediazione tecnologica, viene trattata come una sorta di black box tecnologico, una scatola nera il cui funzionamento viene mostrato nell’atto di essere condizionato da stimoli esterni ambientali e mentre produce risposte in forma audio-visiva, processo che troverebbe una corrispondenza nel meccanismo di funzionamento del sistema nervoso periferico e centrale. Questo spettacolo di Dumb Type sembra la risposta teatrale all’ecologia cognitiva di Pierre Lévy: le tecnologie riproducono processi mentali, traducono moti di affettività, sono forme della memoria.

Per un teatro tecno politico: The Builders Association, Big Art Group, Critical Art Ensemble, Surveillance Camera Players

Realtà o finzione?

Il Big Art Group, compagnia interdisciplinare di New York diretta da Caden Manson, ricrea a teatro un set cinematografico con la messa in mostra degli effetti da truquage, come li definiva Méliès. Parodia divertente e distruttiva dei reality show televisivi, delle dirette sui luoghi della tragedia, dei meccanismi demistificanti della Tv, dei format che sfruttano una visione voyeristica della vita, il loro spettacolo Flicker è costruito come un “real time film”, un film che mentre si realizza è già in onda. Sopra un palco rialzato sono posizionate tre telecamere le cui riprese vengono mostrate in diretta su tre schermi posti perpendicolarmente in basso. Alle tre telecamere corrispondono vari attori che gestiscono a turno e “personalmente” il proprio “occhio digitale”: incarnano un personaggio della storia e contemporaneamente imprestano braccia, testa e busto per l’inquadratura di qualcun altro; l’effetto finale è quello di una sola figura che occupa lo spazio di tre monitor, risultato in realtà di un montaggio di pose di attori differenti. Manson gioca abilmente a creare la sensazione di movimenti di ripresa, alternarsi di campi e controcampi, carrellate e primi piani, effetti still o mirror, disorientando lo spettatore.

Disorientamento prodotto anche dalla visione contemporanea dei tre schermi che restituiscono un’unità nella frammentazione originaria, e dalla visione degli attori che recitano in questo piccolissimo spazio-palcoscenico dai confini rigidissimi, senza mai poter permettersi di andare fuori scena, ovvero fuori campo. Il palcoscenico teatrale diventa un set cinematografico in cui gli esterni sono ricostruiti con trucchi ed effettacci: cartelli, fotografie di paesaggi attaccate alla telecamera mentre la continuità spazio-temporale è quell’inganno che il gruppo attacca sistematicamente nel corso dello spettacolo con manipolazioni alla luce del sole. La prossimità di teatro e cinema serve a smascherare i rispettivi procedimenti.

Lo scarto tra immagine e azione che l’ha generata è il tema dello spettacolo, ovvero lo smontaggio e il rimontaggio continuo della storia: la realtà (mostrata a teatro) viene spudoratamente sostituita da una finzione (attraverso il cinema).

Dice Caden Manson: ‟Costruire il real-time film nasce dal desiderio di rivolgere il potere dell’immagine contro se stessa e di svelare l’inconsistenza del comune modo di vedere”. Ancora sulla critica al sistema dei media dei loro spettacoli:

Non credo ci siamo domandati abbastanza perché siamo rappresentati attraverso le immagini, perché ci viene chiesto di assomigliare a qualcuno alla TV o in una rivista; questo è abbastanza ovvio quando si pensa alla pubblicità. E’ un’immagine diversa, strana, è fatta per vendere e penso che questo processo avvenga anche nel giornalismo televisivo, le immagini che vedi nei telegiornali sono realizzate per vendere, per venderti la notizia. Sono informazioni per vendere informazioni. Penso che questo sia molto importante e non se ne parla mai abbastanza, non educhiamo noi stessi sufficientemente a essere attenti quando guardiamo. Guardare per noi è un istinto e non ci poniamo mai delle domande.[6]

Un green screen, tre megaschermi, quattro videocamere, un banco di regia digitale in diretta sono invece, l’equipaggiamento scenografico e tecnico del successivo lavoro del Big Art Group, House of no more (2005). La critica della società delle immagini avviene in questo caso, attraverso un procedimento ben coreografato di azioni dei performer davanti all’occhio delle telecamere con lo sfondo verde alle loro spalle che serve per le operazioni di keying, cioè di aggiunta real time nell’area cromatica uniforme, di immagini e ambienti posticci riversati istantaneamente, grazie a un mixer, nei monitor in scena: la televisione e il cinema ancora una volta, rendono credibile la finzione. Dettagli di corpi ripresi in video formano un’unica immagine proiettata sugli schermi, come una sorta di meccano virtuale. I corpi si raddoppiano, si moltiplicano, si sostituiscono.

Rimane in House of no More come già in Flicker l’uso di una telecamera per ciascun attore che registra un’immagine che non avrà una diretta corrispondenza sugli schermi proiettati, mettendo in mostra l’evidenza che le immagini trasmesse dalla televisione altro non sono che il risultato di una composizione-manipolazione della realtà.

Come è noto, la guerra televisiva negli Stati Uniti ha sfoderato un ineccepibile equipaggiamento e una ragguardevole dotazione mediatica, dalla Guerra del Golfo al conflitto in Iraq. Le tecniche dello show televisivo e del cinema di azione si sono unite alle strategie di propaganda del Pentagono nei palinsesti informativi dei network: finti reportage, falsi resoconti, teatri di guerra che sembrano dei set cinematografici. Norman Solomon, autore di Media war, straordinario libro sulla macchina mediatica e sulla propaganda televisiva nei periodi di guerra, afferma a proposito dell’emblematico caso di Jessica Lynch, soldatessa dispersa in Iraq che fu salvata in maniera fin troppo spettacolare da militari americani:

La fame di storie viscerali ha sopraffatto l’obiettivo giornalistico più elevato di una copertura approfondita e possibilmente non adulatoria (…). Il video del suo salvataggio, fornito dal Dipartimento della Difesa e trasmesso in televisione era stato girato come un’opera teatrale. “Era come un film di Hollywood”, disse Anmar Uday, un medico che lavorava in quell’ospedale (…). Hanno inscenato l’attacco americano all’ospedale come nei film d’azione di Sylvester Stallone o Jackie Chan” (…) Il Pentagono era stato cioè, influenzato dai produttori hollywoodiani di reality show e di film d’azione.[7]

Si tratta di un episodio che forse ha qualche connessione con il lavoro tecno-teatrale del Big Art Group, che nei suoi spettacoli denuncia esplicitamente il procedimento mistificatorio dei media. In House of no more, prevale l’aspetto della cronaca cruenta vissuta in diretta televisiva attraverso una trama folle degna di un libro poliziesco. Julia crede che la sua bambina sia stata rapita e uccisa ed un amico l’aiuta nella sua ricerca: ma è vero o è solo frutto di immaginazione o peggio ancora, del suo desiderio che la storia venga trasmessa in tv? Nell’epoca dell’imperialismo dell’immagine, i personaggi brutalizzano ogni loro sentimento per darlo in pasto alla telecamera; le antenne televisive per la protagonista sono l’unica ragione di vita. Vivere è amplificare: “Gente di questo mondo desolato, sono una celebrità! Ascoltatemi!”

Il sociologo dei media Kevin Robins avverte che

non è che viviamo ora nel regno dell’immagine, piuttosto vi è ora, nella nostra cultura, una sorta di meccanismo collettivo, sociale, di separazione. L’io-spettatore è disimpegnato moralmente, galleggiando in un oceano di immagini violente. L’io-attore è intrappolato in una realtà in cui la violenza è spesso moralmente schiacciante.[8]

Viviamo non solo in una società delle immagini ma, ricorda Lev Manovich, in una ‟società dello schermo: gli schermi sono dappertutto (….) Stiamo ancora guardando una superficie piatta e rettangolare che esiste nello stesso spazio in cui si muove il nostro corpo e che funge da finestra su un altro spazio. Non abbiamo lasciato ancora alle nostre spalle l’éra dello schermo”.[9]

Quella dei media è la realtà rassicurante di un mondo che non esiste, è la realtà al tempo dell’illusione-mondo, dei vanishing events.[10] Le telecronache della Guerra del Golfo ci hanno insegnato quanto potente sia la macchina spettacolare dell’informazione, la “gestione della catastrofe” e la simulazione-contraffazione degli eventi. Ci pare persino banale citare oggi il Debord dello “spettacolo concentrato” o il Baudrillard della “fine della storia”: nei Commentari alla Società dello Spettacolo Debord affermava che lo stato spettacolare si fonda sul dissolvimento del legame e delle identità sociali, in cui la vita scompare in una sua irreale rappresentazione. Come afferma Enrico Cocuccioni, riprendendo Baudrillard, il simulacro si sostituisce definitivamente alla realtà:

Questo è forse uno degli aspetti più deplorevoli della comunicazione medializzata e globalizzata: esibire delle sofisticate “composizioni” che non si manifestano come tali, ma anzi si spacciano per una realtà genuina e indiscutibile, della cui messa in opera – sostanzialmente convenzionale e arbitraria – non sembra mai esserci alcun vero responsabile, come se il simulacro elettronico ottenuto con una serie di complesse manipolazioni digitali fosse senz’altro il calco fedele e immediato di un evento o la rappresentazione oggettiva di uno stato di cose. Il dinamismo coatto delle immagini mediatiche pretende infatti di sostituirsi completamente alla naturale mobilità dell’immaginazione soggettiva e della stessa percezione umana. E non è allora irragionevole, al punto in cui siamo, azzardare l’ipotesi che la messa in scacco del pensiero critico da parte dell’audiovisione artificiale sia già avvenuta da tempo. L’interrogativo che Baudrillard sollecita in noi è, dunque, se siamo o no giunti alle soglie di un irreversibile oltrepassamento tecnologico della comune facoltà umana di produrre immagini “spontanee”, ossia non legate all’uso di particolari strumenti tecnici ma frutto soltanto, per così dire, di una normale attitudine introspettiva o riflessiva. Il problema è comprendere se, e in che misura, l’artificio mediatico possa esercitare ormai, per la sua virulenza seduttiva e per la pervasività del suo apparire, un effetto fatale di ottundimento nella mente delle persone.[11]

Hacker teatro e science theatre

Hacktivism e Artivism sono neologismi coniati per indicare forme di attivismo e pratiche artistiche militanti che usano le nuove tecnologie e la rete come potente strumento di azione e di protesta contro il sistema politico, contro la globalizzazione e per rivitalizzare un’idea di democrazia basata sulla partecipazione diretta attraverso i nuovi media.

Tatiana Bazzichelli e Gabriella Giannachi hanno storicizzato il fenomeno che vede tra i protagonisti: Critical Art Ensemble, Electronic Disturbance Theater, JODI, gli 0100101110101101.org, etoy, Blast Theory, Yes Men[12].

Elementi comuni sono la dichiarata appartenenza al fronte dello street theatre del secondo Living Theatre e al loro “teatro d’azione che va oltre l’occhio e il corpo, che non si limita a vedere ma agisce” (Julian Beck, 1975). All’indomani della Dichiarazione di azione (Berlino, 1970) il gruppo americano abbandonerà i teatri per creare eventi partecipati sulla strada (dal Ciclo dell’Eredità di Caino rappresentato nelle fabbriche di Pittsburg e tra i pastori in Sardegna fino Not in my Name rappresentato a Times Square ogni qual volta avviene una condanna capitale, all’odierno Resistence now i cui slogan hanno invaso Genova nel 2001 in occasione dell’Anti G8).

E’ nel mondo della rete, del sistema di rimandi senza centro, dei flussi informatici, delle trasmissioni attraverso etere e bande larghe che si sono trasferiti i nuovi poteri economici, e sarà dunque quello il teatro della protesta e della nuova disobbedienza civile: il luogo cioè, di un tactical theatre.

Il vero interrogativo, quindi, al di là dei generi, della qualità, del materiale usato è: può il teatro – anche quello che usa tecnologie – mettere in discussione modelli, sistemi, poteri? Il teatro potrà ancora essere, come auspicava Peter Brook, un “acido, una lente di ingrandimento, un riflettore, un luogo di confronto”?

Brecht e la sua idea di una funzione sociale del teatro (il cui compito dovrebbe essere quello di “raffigurare la realtà allo scopo di agire sulla realtà”) è ancora attuale? E’ stato proprio Brecht nei testi legati alla Teoria della radio (1927-1936) ad aver intuito che il problema stava nell’appropriazione e controllo del mezzo tecnico da parte dell’artista – e della voce collettiva che si nasconde dietro di lui – e nella nuova concezione dell’arte che supera la separazione tra produttore e consumatore.

Indossando una maschera tecnologica gli artisti arrivano a combattere la globalizzazione e a voler mettere in scacco le logiche economiche del nuovo capitale “liquido”: “Aspirando il mondo a diventare così smisuratamente potente e uniforme, più sofisticate devono essere le tecniche di fuga e di metamorfosi affinché il teatro sia la forma più alta di resistenza”.[13]

Recombinant Theatre è la definizione data dal collettivo statunitense Critical Art Ensemble al proprio lavoro performativo. Azioni, quelle del CAE, connesse con la tematica della riappropriazione creativa e sovversiva dei mezzi di comunicazione; recombinant è un aggettivo caro alla generazione dei media attivisti ed è riconducibile al valore di rifunzionalizzazione semantica e di détournament situazionista. I loro testi, tra cui Disobbedienza civile elettronica (1996, con il famoso motto Cyber rights now!) pongono l’accento sul fatto che una tecnocultura alternativa possa nascere da un movimento organizzato (il tactical media movement) e da una pratica reale di socializzazione dei saperi tecnologici e di “interventismo” (parola che il collettivo preferisce ad “impegno”), di digital resistance, di azione diretta attraverso la rete.

Ma cosa intende il CAE per recombinant theatre? Un teatro tecnoattivista che unisce le pratiche del teatro di strada (superato dalle “autostrade” informatiche), del teatro sociale, alle tecnologie più attuali di trasmissione delle informazioni e alle operazioni di sabotaggio elettronico, di net strike, di virtual sit in. Le loro ultime performance riguardano le biotecnologie e approntano per questo, dei veri e propri laboratori mobili per contestare la biogenetica e le sperimentazioni relative alla ricombinazione del DNA umano, vegetale e animale, denunciandone le speculazioni economiche. In questa forma di “teatro-scienza“, (science theatre) lo spettatore si trova di fronte a conferenze scientifiche e a veri e propri test sulla fertilizzazione in vitro e sugli organismi geneticamente modificati. Lo scopo è quello di contribuire a sviluppare nel pubblico un pensiero critico e consapevole su eugenetica, biotech e relativi processi economici innescati nelle società occidentali in epoca di capitalismo globale.

Di questi temi parla il loro libro Molecular Invasion edito in copyleft[14] da Autonomedia e liberamente scaricabile dal sito del CAE. In Free Range Grains viene allestito un open lab per verificare se alcuni prodotti alimentari distribuiti nei grandi magazzini e portati dal pubblico in occasione della performance contengano o meno OGM, ponendo la questione della pericolosità dell’immissione di organismi geneticamente modificati nell’ecosistema. Perché “il processo scientifico non appare mai pubblicamente, appaiono solo i suoi miracolosi prodotti. Vogliamo portare i processi di routine della scienza al pubblico. Farglieli vedere e toccare”.

Recentemente il Cae sta rivolgendo la propria attenzione sugli effetti degli storici esperimenti batteriologici inseriti nei programmi di guerra britannici e statunitensi. L’obiettivo è quello di “demistificare l’intera procedura di ingegneria genetica, provare ad alleggerire la paura inopportuna e ridirigere l’attenzione verso le implicazioni politiche della ricerca”.

Steve Kurtz fondatore del CAE a seguito di un’indagine su colture batteriche non tossiche rinvenute in casa sua dopo la morte per arresto cardiaco della giovane moglie Hope avvenuta nel 2004, viene accusato prima di bioterrorismo poi di frode postale. A causa del provvedimento federale contro il terrorismo (la famigerata Patrioct Act promossa dopo l’11 settembre 2001 che proibisce il possesso di “qualsiasi agente biologico o tossina in una quantità non giustificata da una ricerca preventiva, protettiva o per altri scopi pacifici”) Kurtz è stato incriminato e ha rischiato vent’anni di carcere. La comunità artistica internazionale si è mobilitata ed è stato aperto un sito per aderire alla campagna di solidarietà internazionale.

In un’intervista Steve Kurtz ha affermato:

Il filo comune del lavoro del CAE é stato quello di mostrare come gli strumenti dell’oppressione possano essere usati per la liberazione. Alla fine degli anni ’80 fino alla metà degli anni ’90 eravamo molto interessati a dimostrare come ci si poteva appropriare delle nuove informazioni e delle tecnologie comunicative attraverso la resistenza culturale, usate poi in modi per i quali esse non erano state designate o create. Attualmente stiamo cercando di mostrare come la scienza della vita possa essere utilizzata per scopi di resistenza. Questo compito è molto più difficile poiché il livello di persone alienate da questi strumenti è molto più elevato. Le persone tendono ad essere molto scettiche e paurose delle biotecnologie perché a differenza di un computer non sono molto adatti ad interagire con queste tecnologie. Allo stesso tempo, essi possono vedere quanti danni questa tecnologia stia causando all’ambiente e alla sfera sociale. Molti dei nostri recenti scritti e progetti sono stati concepiti per abbassare questo livello di alienazione e fare conoscere alla gente questi processi. Noi non possiamo permettere che questi strumenti di potere diventino di sola proprietà militare e delle corporazioni.[15]

Under Surveillance

La compagnia statunitense The Builders Association diretta da Marianne Weems specializzata in allestimenti teatrali riccamente dotati di tecnologia digitale e schermi panoramici, si è  occupata di controllo elettronico e diritto alla privacy.

occupata di controllo elettronico e diritto alla privacy.

Supervision (2005) è una delle loro ultime produzioni in cui troviamo tre storie che parlano della violazione della privacy e del controllo sistematico di liberi cittadini senza la loro autorizzazione: vite che diventano trasparenti a cominciare dalle transazioni economiche e dagli spostamenti da loro effettuati, dallo stipendio che arriva loro in banca, dalla spesa quotidiana, dai loro incontri negli spazi pubblici sorvegliati da telecamere. Marianne Weems mette in scena storie di ordinario pirataggio dati in epoca post-privata, legate al filo (o file…) comune della propria identità personale diventata informazione ramificata, incontrollabile, separata dal corpo fisico e che viaggia dentro migliaia di processori in uno spazio-dati invisibile. Persone che vivono nel white noise della costante connessione remota, viaggiatori bloccati alla frontiera a causa di controlli che incrociano informazioni strettamente personali con quelle dell’ AIDC (Automatic Identification and Data Capture).

Marianne Weems (che ha lavorato come dramaturg e assistente alla regia di Elizabeth LeCompte e Richard Foreman) ha dato visibilità e concretezza palpabile a questi databodies, a questa mediasfera immateriale attraverso un’imponente architettura fatta di uno schermo panoramico, proiezioni video multiple e real time, animazioni computerizzate e un sistema di motion capture. Lo spettacolo si ispira direttamente al video di Michael Klier Der riese (1983) il cui il regista aveva raccontato la città attraverso immagini provenienti da telecamere di sorveglianza addossate ai palazzi in prossimità di banche e aeroporti per “afferrare, spogliare e pietrificare brandelli di spazio” individuando, come ricorda nella puntuale analisi del video Anna Lagorio, “la città generica, spersonalizzata e anonima”.[16]

La Weems in Supervision approda a simili conclusioni derivate dalla definitiva sussunzione dell’uomo dentro un meccanismo perverso di controllo capillare della propria vita che lo ha privato dell’identità. L’incubo mediatico descritto da Orwell in 1984 si materializza in un inquietante schermo gigantesco che trattiene, come un badge di identificazione da cui la scenografia prende forma, una traccia elettronica delle azioni e degli spostamenti dei personaggi; perseguitati da un invisibile occhio satellite che li raddoppia, prigionieri tra specchi e pareti trasparenti, in una proliferazione di corpi che contrasta con la loro solitudine, i personaggi incarnano l’incubo psicotico della videosorveglianza. Così la Weems nella scheda dello spettacolo dal sito della compagnia:

Siamo circondati da forme sottili e invisibili di sorveglianza dei dati che noi stessi creiamo come ci muoviamo nelle nostre vite e allo stesso tempo le nostre identità sembrano sempre più costituite di dati informatici. Qual è la relazione tra ciò che siamo e l’alone di dati che ci circonda? Dopo l’11 settembre abbiamo accettato, permesso e persino incoraggiato queste nuove forme di sorveglianza post-visuale e le sistematiche incursioni nel regno del sé. Quale sarà il risultato di tutto questo?

Le carte di credito, i telepass personali, le tessere magnetiche, le schede SIM dei cellulari, le e-mail, la navigazione su Internet, la frequentazioni di siti web: la prima schedatura personale comincia da qua, attraverso programmmi studiati per carpirci password, login, indirizzi ID, codici di accesso. Derrick De Kerchove parla di una total surround identity.

Telecamere di sorveglianza, cimici web (una sorta di invisibili cookies usati dalle aziende pubblicitarie per tenere traccia degli spostamenti dei visitatori dei siti, analizzarne le abitudini, e rivendere le informazioni a società commerciali), tecniche biometriche che consentono il riconoscimento dell’individuo attraverso l’identificazione di particolari caratteristiche del corpo, tecnologia RFID (Identificazione a Radio Frequenza) per il tracciamento di oggetti e persone attraverso un microchip. Oggi esistono rilevatori delle dimensioni di un chicco di riso tali da poter essere inseriti sotto pelle e da farci diventare dei localizzatori viventi. Clamorosa fu la campagna negli Stati Uniti di boicottaggio contro la Benetton che aveva annunciato l’introduzione dei TAG RFID nei capi d’abbigliamento per finalità di logistica e per individuare nuove strategie di marketing.

Tra gli artisti che lavorano sui sistemi telematici di sorveglianza vanno ricordati i Preemptive Media, gruppo di media artist statunitensi che hanno legato il loro stile artistico all’uso delle tecnologie di controllo a cui si è aggiunta recentemente Beatriz De Costa, fuoriuscita dai Critical Art Ensemble. In Zapped! promuovono workshop specifici per conoscere la tecnologia RFID e imparare a costruirsi il proprio detector artigianale visivo o sonoro (in forma di portachiave o braccialetto) per individuarne la presenza all’interno di un prodotto.

Un teatro contestativo che usa sistemi video a circuito chiuso e la rete è quello dei Surveillance Camera Player: sin dal 1996 il gruppo statunitense realizza performance contestative ma silenziose con cartelli-slogan e azioni davanti a videocamere di sorveglianza dislocate nelle diverse città, per smascherarne la presenza e denunciare la realtà del controllo sociale. L’idea è venuta nel 1996 a Bill Brown, autore di contributi teorici di matrice situazionista. Armati soprattutto di cartelli e pennarelli organizzano cortei, passeggiate e performance nelle strade delle città a beneficio delle telecamere e dei passanti. Le loro prime esibizioni, che avevano per spettatori privilegiati i tutori dell’ordine costretti a passare la loro vita di fronte a immagini noiosissime, si sono ispirate a Ubu Re (1° dicembre 1996, esattamente un secolo dopo la prima rappresentazione del testo di Alfred Jarry) e a Aspettando Godot di Samuel Beckett.

Il gruppo ha redatto una vera e propria mappa regolarmente aggiornata e pubblicata su Internet e ha creato un applicativo web I-see, che permette a chiunque di calcolare i propri percorsi evitando l’occhio vigile del video. Come osserva Marco Deseriis:

Che cosa ci fa un uomo che indossa una maschera della morte davanti a una telecamera di sorveglianza? Recita, ovviamente. Con la differenza che lui sa di essere un attore, mentre i passanti sono solo comparse involontarie. Se è vero che ogni telecamera dà vita a un potenziale set, l’estensione della video-sorveglianza moltiplica anche gli spazi urbani dell’azione (…) Usando come palcoscenico le stazioni della metropolitana o gli spazi di Manhattan più transitati, le performance dei SCP si rivolgono a due pubblici diversi: da una parte, i passanti, “controllati”, monitorati dall’estesa rete di videosorveglianza; dall’altra i “controllori” i soli beneficiari dello spettacolo su schermo. In alcuni casi i monitor hanno anche output pubblico e quindi gli attivisti dei SCP possono riprenderli a loro volta per poi mettere a confronto la soggettiva del controllore e quella del controllato.[17]

Nel flusso connettivo.

In Continuous city (2008) di The Builders Association il tema è la “città ininterrotta”, ovvero la grande rete mondiale che permettendo di oltrepassare barriere sociali e frontiere politiche, ha cambiato radicalmente il volto del paesaggio e dell’esperienza del vivere una città o l’intero villaggio globale, così come ha ampliato l’orizzonte delle nostre relazioni umane: lo spazio delle pratiche sociali dell’abitare contemporaneo è diventato un mediascape, luogo dell’”attraversamento nomadico”, smaterializzato come dice Manuel Castells, in uno “spazio di flussi”, flussi comunicazionali, flussi di capitali, flussi di immagini, suoni, simboli[18].

La città nelle tre storie raccontate, è vista attraverso schermi di varie dimensioni (smart mob, pc portatili) e always-on che vanno a comporre una scenografia luminosa intermittente, un caleidoscopio colorato; sono frammenti di città aventi “architetture liquide”, che si presentano come un puzzle che rilascia residui di ambienti animati e rumorosi appesi al filo di una connessione. Il padre che lavora lontano e dialoga via skype con la figlia che è sempre connessa alla rete, raccontandole attraverso le immagini, le caratteristiche delle città che visita mentre lei aggiorna quotidianamente un blog in cui racconta e scambia le sue visioni della città.

Emozioni condivise a distanza, rete come “agile ambiente connettivo” (De Kerchove), corpi estesi, duplicati in una dimensione senza frontiere fisiche e geografiche, in un altrove solcato dalla dismisura del web in cui il feedback fra la trasmissione e la ricezione è istantaneo.

La compresenza potenziale di messaggi e immagini nella stessa piattaforma comunicativa inaugura una rete di nuovi rapporti, un nuovo tessuto sociale che a loro volta plasmano una “città ideale” e una nuova dimensione “schermica” dell’abitare e del vivere contemporaneo. E’ un nuovo spazio pubblico dove ‟la comunità relazionale non coincide più con la comunità territoriale”: è “la città delle reti” di Manuel Castells ovvero la “città informazionale”:

Le reti costituiscono la nuova morfologia sociale delle nostre società e la diffusione della logica di rete modifica in modo sostanziale l’operare e i risultati dei processi di produzione, esperienza, potere e cultura. Sebbene la forma di organizzazione sociale a rete sia esistita in altri tempi e in altri spazi, il nuovo paradigma della tecnologia dell’informazione fornisce la base materiale per la sua espansione pervasiva attraverso l’intera struttura sociale[19].

Quello che è interessante negli spettacoli della Weems è la straordinaria capacità di teatralizzare alcuni concetti finora trattati in saggi di sociologia dei media: il nuovo spazio pubblico, la comunicazione mediata tecnologicamente, il panottico, la soggettività connettiva, la corporeità digitale, la cultura della “virtualità reale”, la nuova socialità elettronica.

Attraverso la rete, nuovo ambiente sociale, addirittura ‟luogo di cittadinanza, dove inserire la propria identità, il proprio profilo e interagire con altra gente come se ci trovassimo in una moderna agorà”[20], si sviluppano nuove forme di aggregazione auto organizzate, comunità virtuali o espanse, moltitudini intelligenti (smart mobs), reti civiche (civic networks) e pubblici connessi (network publics), e prende vita quella che Tim Bernes Lee, padre del World Wide Web definisce l’intercreatività :

IL web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le persone a collaborare (…) Il fine ultimo del web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo.[21]

Fare ‟network” è il fenomeno sociale più clamoroso fuoriuscito dalle nuove dinamiche relazionali connesse alla rete: Derrick De Kerchove, il teorico dell’‟intelligenza connettiva” identifica la connettività come la capacità di ‟catalizzare la cooperazione tra individualità diverse, configurandosi come un’estensione sia della memoria, sia delle capacità comunicative ed intellettive private, che si collettivizzano nel momento in cui vengono pubblicate e condivise”.[22]

Concetti chiave dunque, come quello di socialità connettiva, di dislocazione e deterritorializzazione, prossimità e ubiquità (e la relativa ricaduta di queste nuove modalità di comunicazione sui rapporti interpersonali), prendono la forma di una mediaturgy che pone i protagonisti come “vettori” di un contenuto che altro non è, in sintesi, che la grande rete mondiale. Se in Supervision la Weems sembrava legarsi al pensiero di Paul Virilio e alla sua visione “catastrofica ma non catastrofista” della modernità tecnologica, in Continuous city sembra approdare a una pars costruens, ad un’idea di tecnologia addomesticata e conformata alle nuove esigenze comunicative e connettive della società, accettando sostanzialmente le ben note tesi di Derrick De Kerchove:

Il corpo, assistito dal computer, esce dai suoi limiti tradizionali, articolati attorno alla pelle. Allora è necessario un corpo a misura delle nuove potenzialità della nostra mente, così che anch’esso, assistito dal computer, possa godere di un accesso istantaneo a qualsiasi punto del globo. La nostra nuova pelle è l’atmosfera terrestre sensibilizzata dai satelliti[23].

Non più dunque la big optics di Virilio, che sovvertirebbe innaturalmente la nostra esperienza di distanza fisica e di vastità dello spazio, ma una mediatizzazione del mondo che produce come effetto, una felice “estensione dello spazio dell’immaginazione, delle pulsioni dell’onirico, del ludico e del simbolico a quella che è l’architettura dell’abitare” (De Kerchove).

[1] Vedi A.Monteverdi, Il teatro di Robert Lepage, Pisa, Bfs, 2004, La tecnologia è la reinvenzione del fuoco in E.Quinz (a cura di) Digital performance, Paris, Anomos, 2002; Attore-specchio-macchina, in A.Monteverdi, O.Ponte di Pino, Il meglio di ateatro, Milano, Il principe costante, 2004; A.Monteverdi, La scena trasformista di Lepage in “Teatro e storia” n.25, 2005.

[2] Irène Perelli-Contos e Chantal Hébert si sono soffermate sull’uso metaforico delle tecnologie nel nuovo “teatro immagine” secondo Lepage. Rimandiamo senz’altro al loro importante saggio (riferito in particolare agli spettacoli Circulation e Les sept branches de la rivière Ota) L’écran de la pensée ou les écrans dans le théatre de Robert Lepage, in B. Picon-Vallin (a cura di), Les écrans sur la scène, Lausanne, L’Age d’Homme, 1998.

[3]F.Mastropasqua, Metamorfosi del teatro, Napoli, Esi, 2000. Ed inoltre F. Mastropasqua, Teatro provincia dell’uomo, Livorno, ed Arti grafiche Frediani, 2004.

[4]K. Kéreni, Miti e misteri, Torino, Einaudi, 1979.

[5]E. Magris, Della presenza invisibile della maschera,ateatro n.64/2004.

[6]Intervista a Caden Manson di Anna Maria Monteverdi in A. M.Monteverdi, Nuovi media, nuovo teatro. Teorie e pratiche tra teatro e digitalità, Milano, FrancoAngeli, 2010.

[7]N.Solomon, Mediawar. Dal Vietnam all’Iraq le macchinazioni della politica e dei media per promuovere la guerra, Modena, NuoviMondi Media, 2005.

[8]K. Robins, Oltre l’immagine. Politiche culturali nei territori visivi, Milano, Costa & Nolan, 1999.

[9]L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media, Milano, Olivares, 2002.

[10]L’espressione è usata da J. Baudrillard in L’illusione della fine o lo sciopero degli eventi, Milano, Anabasi, 1993.

[11]E. Cocuccioni. Figure della metamorfosi, Lacritica.net, n.5, 2000.

[12]T. Bazzichelli Pratiche reali per corpi virtuali on line sul sito di Stranonetwork; ed inoltre: T. Bazzichelli Networking. La rete come arte, Milano, Costa & Nolan, 2006; G.Giannachi, The politics of new media theatre. Londra, Routledge, 2007.

[13]F.Mastropasqua, da una conversazione con l’autrice.

[14]“Il copyleft individua un modello di gestione dei diritti d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (in quanto detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali”. Voce Copyleft da Wikipedia.

[15]Intervista al CAE e a Steve Kurtz di Anna Maria Monteverdi in A.M.Monteverdi, Nuovi media, nuovo teatro, cit.

[16]A.Lagorio, Der Riese di M. Klier in S.Cargioli (a cura di), Sguardi d’autore tra pittura, fotografia, cinema e nuove tecnologie, Pisa, Ets, 2004.

[17]M. Deseriis, G.Marano, Net art. L’arte della connessione, Milano, Shake, 2003, p. 146.

[18]Vedi M.Castells, Lo spazio dei flussi in Id, La nascita della società in rete, Milano, Egea, 2002, pp. 435-490.

[19]Ivi.

[20]L.Mazzoli, Introduzione a Id.(a cura di) Network effect. Quando la rete diventa pop, Torino, ed. Codice, 2009, pag.10.

[21]T. Berners-Lee, L’architettura del nuovo web, Milano, Feltrinelli, 2001 (ed. or. Londra, 1999).

[22] D. De Kerchove, Brainframes, Bologna, Baskerville, 1993, p.178.

[23]D. De Kerchove, La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica, Milano, Costa & Nolan, 2000.