IN memoria del grande regista Peter Brook scomparso ieri 3 luglio 2022, metto on line due paragrafi del mio nuovo libro sulle Scenografe (Dino Audino) dove si parla delle artiste che hanno collaborato con Peter Brook per lungo tempo, dando vita insieme a lui a dei capolavori immortali. Buona lettura!

Peter Brook e la “white box” di Sally Jacobs.

Il nome di Sally Jacobs (1932-2020)[1] è legato a l regista inglese Peter Brook, protagonista della stagione di ricerca degli anni Sessanta e Settanta e considerato il più grande regista della scena teatrale del Novecento; la Jacobs lavora tra gli altri, alla realizzazione del Marat-Sade (1964) e A Midsummer Night’s Dream (1970), ultima regia brookianaper la Royal Shakespeare Company a Stratford-upon-Avon; entrambi spettacoli iconici e centrali nella produzione brookiana perché nati nel contesto degli anni di un impegno politico collettivo e nel momento della più intensa sperimentazione di Brook, quando cioè, sperimentò il concetto artaudiano di “crudeltà” e quello di “spazio vuoto” da lui elaborato nel 1968. Nel 1964 Brook costituisce il gruppo di ricerca teatrale alternativa Lamda (London Academy of Music and Dramatic Art), conosce l’attività di Jerzy Grotowsky e legge Il teatro della crudeltà di Antonin Artaud a cui dedicherà insieme con Charles Marowitz, una serie di rappresentazioni pubbliche basate su improvvisazioni, per esplorare come mettere in pratica le idee sostenute dall’autore surrealista francese e trovare nuove forme di espressione teatrale. È proprio il momento in cui Brook incontra la Jacobs che aveva al suo attivo fino a quel momento, poche esperienze teatrali.

La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentato dalla compagnia filodrammatica dell’ospizio di Charenton sotto la guida del marchese de Sade conosciuto anche solamente come Marat-Sade (1964), viene considerata una delle pietre miliari teatrali del secondo Novecento e l’applicazione della ricerca sul teatro della crudeltà: l’opera teatrale fu scritta dallo scrittore, regista e drammaturgo tedesco Peter Weiss nel 1963 che ambientò l’incontro immaginario di Marat con il Marchese de Sade nel manicomio di Charenton, dove Sade venne recluso negli ultimi tredici anni della sua vita. Uno spettacolo sulla follia ma anche sulla libertà, sulla giustizia, sulla rivoluzione, o forse uno spettacolo che è già rivoluzione in atto, dove la tecnica dello straneamento brechtiano, della distanza oggettiva coesiste con la folgorazione fisica del teatro della crudeltà di Artaud, e persino con la poesia di Shakespeare:

A partire dal titolo (La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentato dalla compagnia filodrammatica dell’ospizio di Charenton sotto la guida del marchese de Sade), ogni elemento di questo testo è progettato per colpire lo spettatore al mento, per poi alleviarne il dolore con un po’ di ghiaccio, costringerlo a valutare cosa gli è successo, quindi dargli un calcio nei cosiddetti e infine fargli riprendere i sensi. Non è esattamente Brecht e neanche Shakespeare, ma è molto elisabettiano e molto contemporaneo, appartiene al nostro tempo[2].

La sintesi della ricerca espressiva del Marat-Sade teatrale sta in una frase di Brook tratta da Il punto in movimento: “Come possiamo rendere gli spettacoli densi di esperienza?”[3] a cui Artaud aveva già dato la sua risposta: “L’azione del teatro, come quella della peste. È benefica, perché spingendo gli uomini a vedersi quali sono, fa cadere la maschera, mette a nudo la menzogna, la rilassatezza, la bassezza e l’ipocrisia”[4].

La Jacobs racconta che aveva lavorato alla scenografia sulla base dei suggerimenti di Brook, molto chiari e precisi ma anche piuttosto aperti; si trattava di tracciare una scena occlusa per dare l’idea di prigionia ma libera per le improvvisazioni e le esplosioni d’ira e di follia dei prigionieri, gettati in faccia al pubblico: “Voleva utilizzare tutto il palcoscenico e avere i detenuti di Charenton sempre presenti ma solo sul perimetro, in modo che l’andare e venire formasse una grande scenografia”[5].

Sembra ispirarsi direttamente alla scena della Jacobs quella più recente per La mort de Danton di Buchner a firma di Jan Pappelbaum, stage designer del regista berlinese Thomas Ostermeier sostenitore di un teatro politico e democratico.

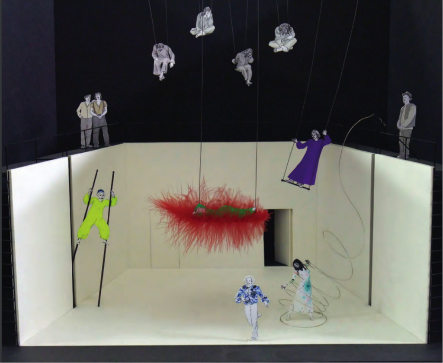

Maquette del Marat-Sade rifatta sull’originale dalla stessa autrice per il Victoria & Albert Museum

La platea è costituita da un’arena e il palco da una pedana di legno con scivoli che rappresenta la piazza della rivoluzione francese che accoglie la ghigliottina, soluzione ideale per uno spazio scenico che collochi il pubblico negli spalti come parte del popolo che durante la Rivoluzione assistette all’esecuzione.

Fotografia di scena e modellino di A Midsummer Night’s Dream, Royal Shakespeare Company, 1970 . Fonte archivio digitale Victoria & Albert Museum.

Nel Sogno di una notte di mezza estate (1970) la Jacobs progetta una grande scatola bianca (la white box come verrà chiamata) aperta dal lato del pubblico, ovvero uno spazio bianco molto alto, illuminato in modo abbagliante e candido che permetteva di collocare gli attori vestiti con abiti moderni dai colori primari, ad altezze diverse, con un verticalismo che univa il circo con l’upper stage del Globe theatre. Le due porte collocate sul fondo della scena rimandavano infatti, al teatro elisabettiano. Oberon e Puck sui trampoli, musicisti posti su una piattaforma di ferro in alto, attori su trapezi o sospesi in aria. Niente foreste o città ateniesi, la Jacobs ricrea un mondo di sogno, disegnando anche costumi e oggetti di scena bizzarri ma che non mutano il senso di un teatro “minimalista”, il “teatro dalle forme semplici”:

(…) la domanda inevitabile è: come posso mettere in scena fate e spiritelli? Non si può dare risposta ricorrendo ad espedienti estetici, perché a un livello immediato la parola “fata” non dice nulla alle menti contemporanee (…) Una fata rappresenta la capacità di trascendere le leggi naturali e di partecipare alla danza delel particelle energetiche che si muovono a incredibili velocità. Quale immagine teatrale potrebbe consentire a dei corpi umani di suggerire degli esseri incorporei? Certamente non delle scolarette vestite da fatina. Dopo aver visto deglis acrobati cinesi insieme con la scenografa Sally Jacobs riflettendo con lei abbiamo trovato la chiave: un essere umano che con la sua abilità dimostri gioiosamente di poter trascendere i propri limiti naturali e diventare un riflesso di energia pura. Ecco cosa significava per noi fatato. E dalla ricca creatività di Sally iniziarono a fluire nuove immagini[6].

Uno spazio libero da oggetti, un “contenitore bianco” come lo chiamerà la Jacobs, che ricorda il celebre inizio del libro The empty space: “Posso scegliere un qualsiasi spazio vuoto e dire che è un nudo palcoscenico. Un uomo attraversa questo spazio vuoto mentre un altro lo sta a guardare, e ciò basta a mettere in piedi un’azione scenica”[7]. Una scena compositiva questa del Sogno che risulta ancora “visivo spettacolare”, come ricorda Guido Di Palma, ma che si sta definendo sempre più quale “spazio di relazione”: dal “teatro composizione al teatro dell’esperienza”[8].

[1] Dal 1951 al 57 la Jacobs fu segretaria di produzione, in diversi film inglesi prima di studiare Design alla Central School of Arts and Crafts di Londra. Nel 1960 si ritrovò a dipingere le scenografie in un piccolo teatro a Colchester e l’’anno dopo divemtò assistente designer della Herbert per la prima produzione di The Kitchen di Arnold Wesker al Royal Court Theatre di Londra. L’archivio della Jacobs è all’Houghton Library (Theatre collection- Harvard). La Jacobs ha creato scenografie anche per Andrei Serban per la Turandot (1984), spettacolo rimasto in repertorio per 30 anni, e per Sam Shepard, Joe Chaikin and Richard Foreman.

[2] P. Brook, Il punto in movimento, Roma, Dino Audino editore, p. 43.

[3] Ivi p. 42.

[4] A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi 1968, pag.150.

[5] Cit. in A. Hunt, G. Reeves, Peter Brook, Cambridge, University Press 1995.

[6] P. Brook, Il punto in movimento, cit, pagg. 80-81.

s[7] P. Brook, Lo spazio vuoto, Roma, Bulzoni.

[8] G. Di Palma, Peter Brook e la scena: dallo spazio della composizione allo spazio di relazione (1945-1962), in “Biblioteca teatrale” n. 15, 2006, p. 169.