Pubblicato su Rumor(s)cena.it, con una nota inedita di Daniele Urgo per annamonteverdi.it

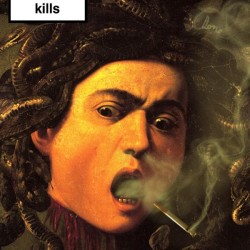

La sera stessa che l’urban artist posta questa immagine sul suo profilo pochi mesi fa, il contatore di accessi sale a dei picchi mai visti: in poche ore sul più noto social media i “mi piace” arrivano A 15 mila, 8mila condivisioni e la rete si scatena. Ora è immagine profilo di migliaia di persone e dalle bacheche a twitter, tutti sembrano discuterne a 140 caratteri alla volta. L’artista diventa una web celebrity e l’immagine un caso di successo virale. Si scomoda persino la rivista Wired. Sarà arte o adbusting? Ai suoi detrattori Done, che ha terminato da poco i suoi studi accademici, risponde per le rime proprio su una bacheca di facebook. Il modo più rapido per arrivare a tutti.

L’operazione di rivisitazione digitale non è solo curiosa e bizzarra, e non c’è solo il ritocco digitale: l’arte multimediale per intero può effettivamente travolgere gli argini della tradizione, creare disturbo al sistema dell’arte, mettendolo in crisi, proprio come il venditore di rose, inopportuno e non gradito. In questo senso il quadro –e tutta la serie dei Remake – è molto simbolico.

L’arte digitale non va al traino di quella tradizionale e usare le stesse metodologie critiche e gli stessi principi estetici per leggerla, catalogarla, interpretarla è un grave errore. Rivendicare la specificità del linguaggio digitale, come fa indirettamente Done, è corretto; quello che bisognerebbe aggiungere -e impegnarsi a insegnare dentro e fuori le Accademie- è una maggiore sensibilità generale a queste nuove forme d’arte nate con i new media e che si impongono sempre di più ma senza soppiantare quelle passate. E a imporre questa diversità in questo caso, non è un’arte qualsiasi, è l’hacker art, vera arte di “interferenza”. Tutto quello che Daniele fa (performance di video live, laser paiting, fondali video interattivi, mapping live), lo fa infatti, con gli strumenti della rete appropriandosi della una filosofia “hacker” di condivisione dei materiali, di socializzazione dei saperi tecnologici, di uso collettivo di software liberi. Jaromil docet. Ovvero: open non è free.

Credo che la digitalizzazione dell’arte sia un fenomeno che è ormai realtà. Trovo insensato pensare che l’arte digitale non abbia un valore quanto l’arte tradizionale, l’arte si evolve, come ogni espressione umana. Studio le caratteristiche del mezzo tecnologico, soprattutto quello più sottovalutato (dall’applicazione pensata come passatempo, a quella open source, fino al programma più diffuso), per cercare di tirarne fuori le sue potenzialità comunicative e non solo estetiche, valorizzando l’idea che la digitalizzazione è a portata di tutti, come può essere l’arte.

Quale tipo di arte prediligi?

Il mio percorso artistico si sviluppa su quell’arte che può e deve comunicare non solo messaggi sociali, culturali, ma anche stimolare la curiosità. Lo spettatore come voyeur, alla ricerca di uno stimolo che porti l’osservatore ad un’esperienza visiva digitale. Sicuramente un contatto che s’avvicina maggiormente ad un pubblico contemporaneo che è cresciuto con le nuove tecnologie e internet, che comprende più facilmente le potenzialità di questi mezzi. Dal’altronde è inevitabile accettare che questi sono i nuovi media della comunicazione e perciò il futuro e la necessaria evoluzione dell’arte. Ma ciò non toglie la volontà di avvicinare soprattutto chi non è cresciuto con la tecnologia, ad una nuova visione dell’arte e ad un nuovo approccio contemplativo e di documentazione, che vive direttamente con i nuovi mezzi comunicativi. È difficile combattere il bigottismo o il rifiuto verso l’inevitabile evoluzione dei media, ma attraverso la modestia e l’ironia, credo che si possa ampliare il pubblico senza porsi con arroganza in metodi che a priori scartano gli spettatori meno giovani o meno pratici delle tecnologie.

Il mio è quindi un modo di avvicinare questo pubblico e contemporaneamente prendere le distanze da quell’arte elitaria, soprattutto contemporanea, che diffida e si disinteressa delle persone che non sono in quel giro d’arte (o commercio?). Spesso è l’arte del guadagno che detta legge nella nostra epoca e sarebbe utopico pensare diversamente. Così le domande nascono spontanee: perché dovremmo innamorarci per qualcosa che è costruita per spillarci soldi? Perciò la cultura è a pagamento? E se fosse così, siamo sicuri che stiamo parlando di cultura? È perciò inevitabile rimanere legati al passato, non per il denaro in sé (tanti spenderebbero denaro per un libro d’arte), ma per l’intenzione per la quale quell’opera è stata creata. È quindi una “guerra” bilaterale e l’hacker art, in tutte le sue forme, si pone come movimento “partigiano” per la cultura e la conoscenza condivisa, attraverso le nuove tecnologie.

Come giudichi il successo della tua immagine tratta da Il bacio?

E’ stato inaspettato per me. La serie d’immagini “Remake” era nata come un’idea giocosa. La mia intenzione era quella di rivisitare in chiave contemporanea dei classici della storia dell’arte, un po’ per scherzo, un po’ per accendere un interesse nello spettatore nel riammirare le opere originali. Molte persone si sono riviste in quell’immagine e in molti si sono fermati a quello, altri invece sono andati oltre, altri ancora hanno rifiutato l’immagine per principio, escludendone un valore artistico; comunque sia, ha dato un’emozione e quello era il mio obiettivo. Vorrei inoltre sottolineare che il mio scopo non era creare un’immagine virale, come molti possono credere. Dietro c’è un’attenzione particolare nella costruzione del remake, dai particolari visibili (come il venditore di rose) a quelli meno visibili (le scritte cancellate sui muri, non sono lì a caso); oltre alla complessità di un’elaborazione digitale tecnica, c’è anche una riflessione estetica sul senso dell’operazione. Dal punto di vista tecnico ogni tanto rispolvero la tavoletta grafica e utilizzo quelle tecniche di fotomontaggio e ritocco fotografico utilizzate in genere per la pubblicità. Attraverso i programmi classici di queste tecniche e cercando di applicare la semiotica, mi diverto nell’intreccio tra arte e ironia.

L’Hacker Art la considero sinonimo di condivisione libera e di contemporaneità. Penso che lo scambio, la conoscenza, internet e le nuove tecnologie debbano essere alla portata e per tutti. Inoltre penso che sia più un modo di procedere nella condivisione di un’emozione e del sapere, di farsi beffa di quei modi di pensare bigotti ristretti, spesso tabù di cui non parlare o toccare, tanto radicati nella nostra società. La cosa che più mi piace nel pensare all’Hacker Art è che più che un procedimento artistico, è un insieme di più procedimenti che la rendono un modo di muoversi decisamente innovativo.

Sei partito dalla street art (con evidenti omaggi al maggior artista underground, Gianluca Lerici, aka prof. Bad Trip) e ora ti dedichi al laser painting, un’evoluzione del grafitismo in epoca digitale. Arte urbana. Puoi spiegare pieghi questo passaggio?

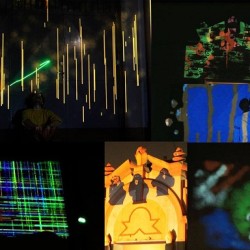

Si tratta di una ricerca approfondita sull’evoluzione dell’arte urbana, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Praticamente ho pensato che la street art stesse vivendo un periodo di stallo e che serviva una forma diversa per ravvivare e rinnovare i procedimenti artistici legati all’arte urbana, introducendo la video/performance nella street art. Così ho pensato di utilizzare un’applicazione open source (L.A.S.E.R. Tag) creata dai Graffiti Research Lab, che permette il riconoscimento del segnale del laser verde, traducendolo in una traccia che si crea in diretta. L’applicazione però non aveva avuto cambiamenti significativi nel tempo (quando la presi in mano, l’ultimo aggiornamento risaliva al 2006), probabilmente perché era stata creata esclusivamente per fare tag. Così ho pensato di portare avanti quest’applicazione, soprattutto nell’utilizzo, creando pennelli, cambiando colori, trasformando i difetti del programma in vantaggi, gestendo nuove periferiche esterne e modificando il procedimento.

Si può considerare una originale forma di rivalutazione degli spazi urbani?

Il progetto si è sviluppato sull’analisi della street art e dei suoi valori intrinseci: l’effimero, la rivalutazione degli spazi urbani e dell’idea di appropriazione simbolica di questi. Si è cercato di rappresentare un racconto attraverso la narrazione video live, come scenografia e completamento visivo della traccia, reale e nello stesso tempo digitale/virtuale. Contrastanti e correlati come un immaginario onirico, incubi, sogni, come speranze e paure, un rapporto stretto con la città e la sua evoluzione inquietante di quello che potrebbe essere un futuro che si spera non si realizzi mai. Premonizioni simboliche nella visione, oscure forse, ma piene di fiducia nella sensibilità umana. Il percorso è stato quello di una rivalutazione urbana, partendo dalle periferie, avvicinando il pubblico verso una nuova visione dei graffiti, come un’evoluzione stessa dell’atto, non invasivo. Spettacolare nella visione, in modo da attirare l’attenzione dello spettatore, il quale nell’osservare si domanda il significato di ciò che sta osservando. E già la domanda e la conseguente risposta sono sinonimo di approfondimento, educazione visiva verso qualcosa d’inaspettato e innovativo. L’accettazione di questo nuovo metodo, corrisponde con la sensibilizzazione verso una città meno grigia, più dinamica e sensibile verso l’arte e le nuove tecnologie. Affermazioni che nascono da un’esperienza diretta e non teorica, che lasciano intendere una speranza verso la possibilità di evolvere il nostro pensiero comune verso nuovi orizzonti.

Come funziona la performance?

La performance racconta una storia, in genere legata ad un immaginario onirico che però si riflette su temi sociali, culturali, reali, come in un sogno o incubo appunto. Praticamente, attraverso una webcam, il raggio del laser viene tradotto dal computer come traccia che, in tempo reale, viene modificata manualmente in diverse caratteristiche, a seconda di come si vuole la dimensione, il colore, il pennello, il tipo di tratto. Non c’è la possibilità di tornare indietro (ctrl+Z per intendersi) e il tratto è difficile da gestire, perciò serve parecchio allenamento e capire come tradurre il proprio tratto grafico con un nuovo mezzo. Inizialmente la performance nasce in esterni, come vera arte urbana, quindi la ricerca della superficie su cui operare è complessa. Va calcolata la luminosità dello spazio, il colore della superficie, la distanza (serve anche per scegliere la potenza del proiettore) e verificare che il tipo di superficie sia regolare, liscio e sgombro da balconate e finestre. In realtà la ricerca di queste superfici è più semplice di quanto possa sembrare, le città sono piene di potenziali “lavagne di proiezioni”. Il vero problema è l’elettricità, ma ci sono diversi metodi per sopperire la mancanza, da un allaccio diretto da una casa all’utilizzo di un generatore (che comporta a sua volta un problema di rumorosità, ma maggiore mobilità). Chiaramente in interni questi problemi non si presentano. L’evoluzione della performance ha portato maggiori compatibilità con spazi indoor, più legati alla qualità d’immagine (in relazione al buio) e all’impiego di mezzi tecnici più sofisticati che in esterni sarebbero difficili da gestire, ricreando così la situazione ideale. Alla fine che la performance sia esterna o interna, sono due modi diversi di vivere la stessa esperienza. Personalmente preferisco l’esterna. In interna è come il post-graffitismo: facilmente raggiungibile e visibile, ma non nel suo habitat naturale.

Fai anche animazioni video?

Credo che quando si parla di arte digitale sia molto facile passare in diversi campi dell’arte e farli influire tra loro. Cerco di unire tutte le esperienze artistiche che conosco e che pratico, cercando di creare qualcosa di multidisciplinare e interattivo. Per questo motivo è più facile anche la collaborazione e trovare nuove combinazioni diventa sempre più stimolante. L’animazione è un esempio di come unire video ed illustrazione, per poi integrare il tutto anche con la performance.

Live set, vjing, videoart live, electronic live, visual set, digital performance… che definizioni usi per i tuoi live?

In effetti è un po’ complesso definire con esattezza in un termine. Io li definisco semplicemente performance di laser painting, anche se ultimamente grazie alla collaborazione con l’artista Ai Di Ti Vision (Angela Di Tomaso), stiamo introducendo l’interazione tra le due discipline (visual e laser painting), cercando di creare una forma narrativa del tutto singolare, a metà tra l’utilizzo del laser come pennello e del video in sound react come scenografia dinamica del racconto. Inoltre stiamo cercando anche altre forme d’interattività e sperimentando nuove soluzioni.

Quali sono i gruppi che fanno multimedia o digital performance che preferisci?

Mi sono avvicinato come interesse sull’interattività tra video e spazio osservando le scenografie di Josef Svoboda, del gruppo Motus, Studio Azzurro, i mapping di AntiVJ e Urban Screen, interessanti sono gli interventi urbani del gruppo Sweatshoppe e dei Graffiti Research Lab.

Che ne dici dell’azione di Bansky che ha fatto vendere a un vecchio in strada, delle sue opere a 60 $?

Bansky ha sempre iniziative interessanti e molto riuscite. Forse l’impatto mediatico del suo arrivo a New York però, ha tolto una delle cose fondamentali dell’arte urbana: la sorpresa. Questo penso abbia portato molte persone a pensare che quelle opere non erano di Banksy, ma di una qualsiasi persona che voleva farsi 60 $ approfittando del suo arrivo in città. Il concetto è semplice, di facile comprensione e di forte impatto con un’arte alla portata di tutti; forse però fatta nel momento e nel posto sbagliato. O forse semplicemente le avrebbe dovute regalare: a parer mio sarebbe stato ancora più notevole, senza togliere nulla a Banksy.